行走在通向可持续发展的桥上:同济黄浦设计创意中学建桥漫记

桥是什么?是小桥流水人家的古意盎然,是摇啊摇、摇到外婆桥的儿时回忆,也是一桥飞架南北、天堑变通途的自豪慷慨。联结起此岸与彼岸、已知与未知的桥,也总是落在实用与审美、科技与关怀、历史与未来的交界点上。2020年秋季学期,同济黄浦设计创意中学(下简称同创)高二学生将设计8座桥,展现自己对未来可持续发展的美好愿景。

为什么要设计桥?

设计桥是同创桥项目给高二学生设置的任务。设计好一座桥,单有普通高中课堂上学来的书本知识是不够的。它需要一个学生对自我的充分认识、优秀的文理综合素养、团队中的合作能力、对现实世界的关注与责任感。在桥项目中,学生不再是被动接受知识,而要主动针对项目建立团队,合理分工完成任务。在这样的实践操作中,学生能够主动发掘自己的爱好专长,培养设计思维能力,从而成长为能适应并领导未来行业变革的创新人才。这也正是同创中学建立的初衷。

桥项目具体是什么?

同创中学桥项目,是一门基于项目化学习(project-based learning)的设计思维导向、跨学科的课程。项目化学习以任务为导向,让学生主动、跨情境运用知识,通过问题贯穿起自己所学的各科知识。桥项目给学生们的任务是用设计思维方法设计制作桥梁模型,并在设计中体现自己对联合国可持续发展目标的理解。设计完成后,学生将汇报设计成果,为自己发现的社会问题提出可行的解决方案。

融合桥与可持续发展两个关键词,桥项目的主题词是行走。一方面,桥是用来行走和沟通的媒介,另一方面,人总是由当下走向未来,从已知探索未知,一直往前的行走也有为可持续发展而上下求索的意味。同济大学设计创意学院金也同学设计了桥项目的LOGO。Logo借鉴数学里的正弦函数图像,一方面正弦函数图像曲线类似蜿蜒不断的桥,另一方面正弦函数无穷大的内涵及生机勃勃的绿色也体现了课程可持续发展的主题。

根据个人兴趣意愿,学生加入8个跨学科团队。基于每个团队中不同成员的特长及背景,这8个团队的最终设计方案也将各有特色。以桥为切入点,同创中学桥项目为学生提供了一个把日常课堂所学与全球视角和可持续发展结合起来的学习机会。

依托同济大学设计创意学院、土木工程学院和芬兰阿尔托大学的师资力量,同创中学为高中生提供了更为专业性的工程设计知识和更为自主的学习方式。除了在高中课堂中听大学老师讲课,小组讨论、动手操作和外出调研也是桥项目的重要组织部分。

项目以芬兰阿尔托大学Tiina Laurila老师题为Sustainable Development – Visions for the future(可持续发展——面向未来的视野)的主题讲座揭开序幕,引导同学们反思在上海日常生活中面临的环境、经济及社会可持续发展挑战。因为疫情关系,Tiina老师在芬兰跟同学们进行了一场云互动。

同济大学土木工程学院的阮欣教授和设计创意学院的任丽莎副教授为同学们带来了“桥梁故事”、“再读人行桥”两次主题讲座。两位老师从自己的学术背景出发,为同学们介绍如何从建筑工程和艺术设计视角理解不同的桥。

这些知识固然对普通高中课程设置来说有些“超纲”,但也的确扩展了同学们的视野,让他们能跳出日常学习的框架,从更专业的角度理解和设计自己的桥。每场主题讲座后,不同学科的老师会从自己学科特色出发给同学们做微讲座。老师们把自己的专业所长与桥项目的全球视角与可持续发展结合,为同学们从具体学科入手设计桥梁提供思路。

在课堂学习之外,走出校门,带着问题重新观察自己生活的社区、领略人文自然的不同风貌、发现当下的环境社会问题,也是桥项目的重要环节。杨浦大桥、卢浦大桥和日晖港人行桥成为了本次桥项目的课堂教具。通过同济大学土木工程学院潘子超老师对桥的类型、受力、材料等方面的专业解说,同学们对这几座自己生活中并不陌生的桥有了新的认识。

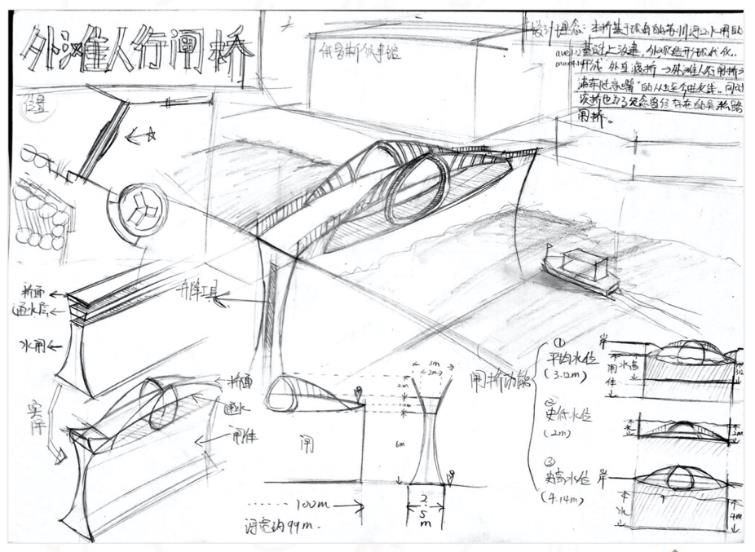

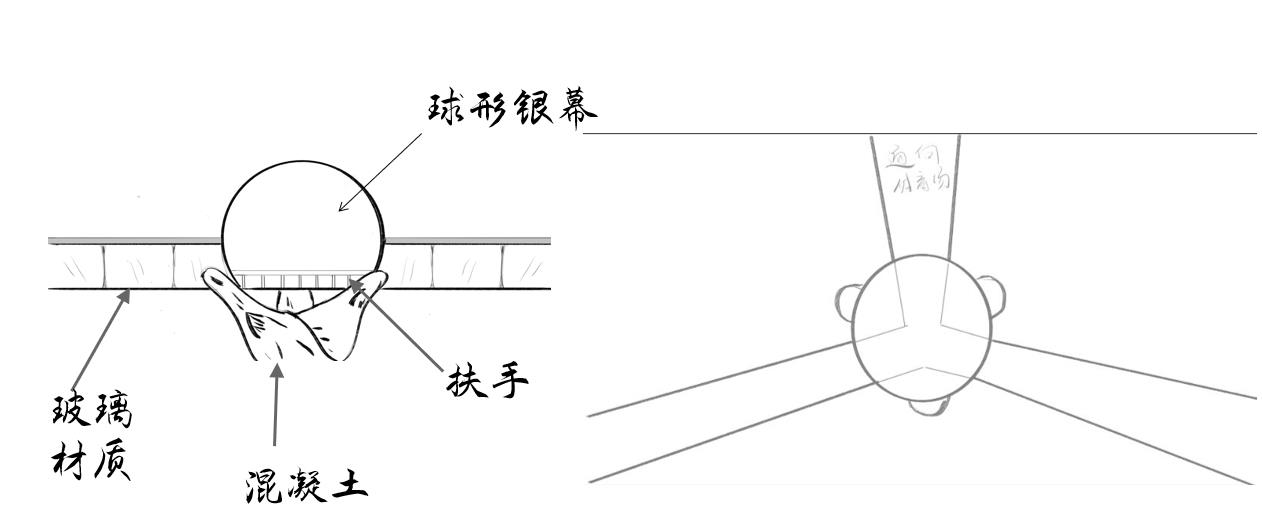

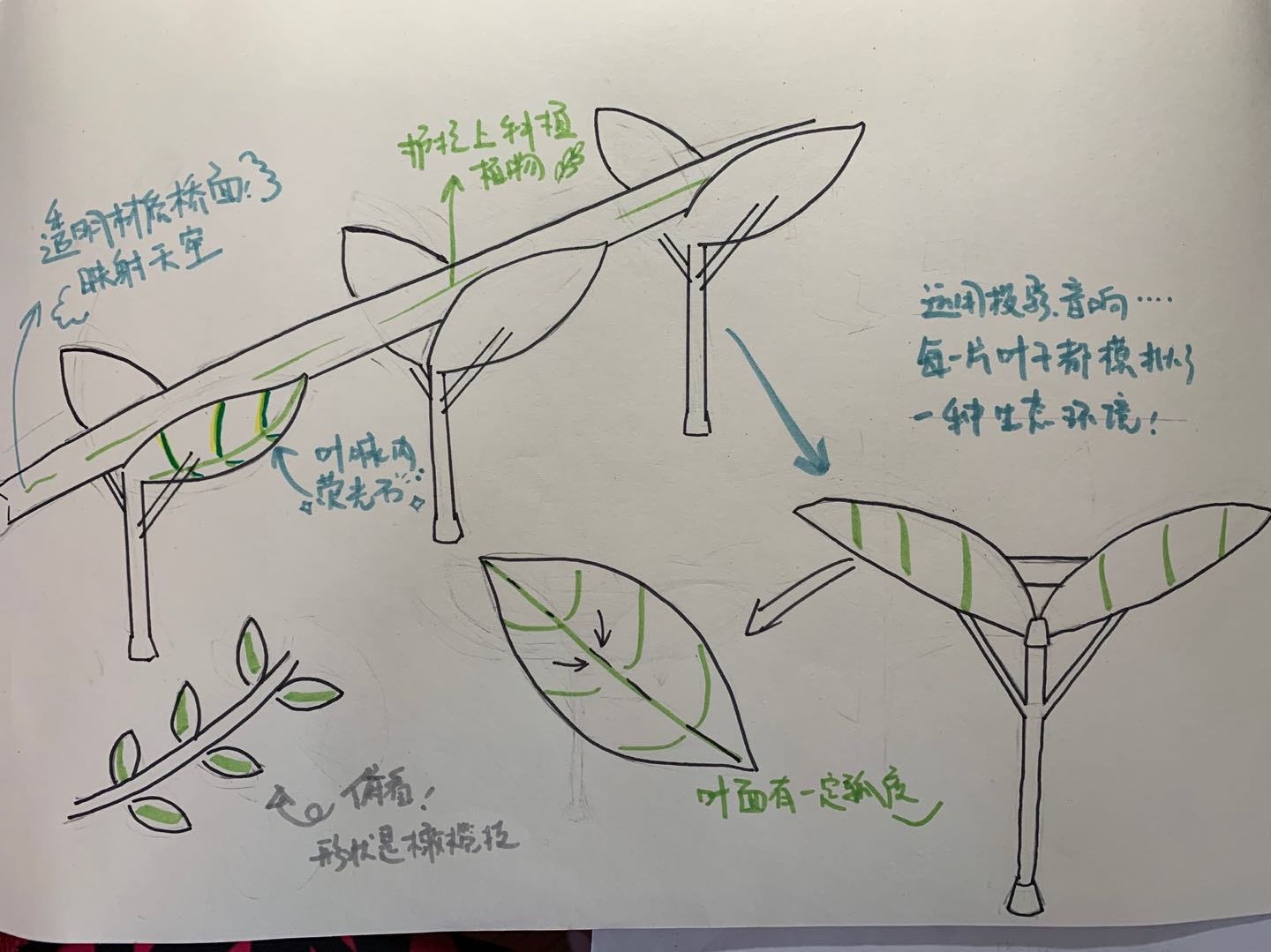

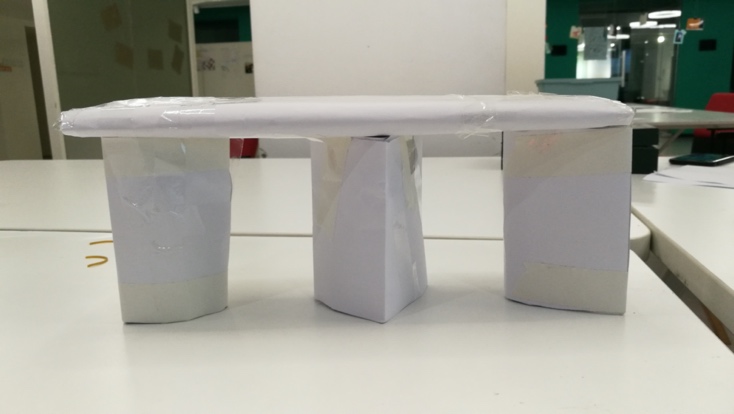

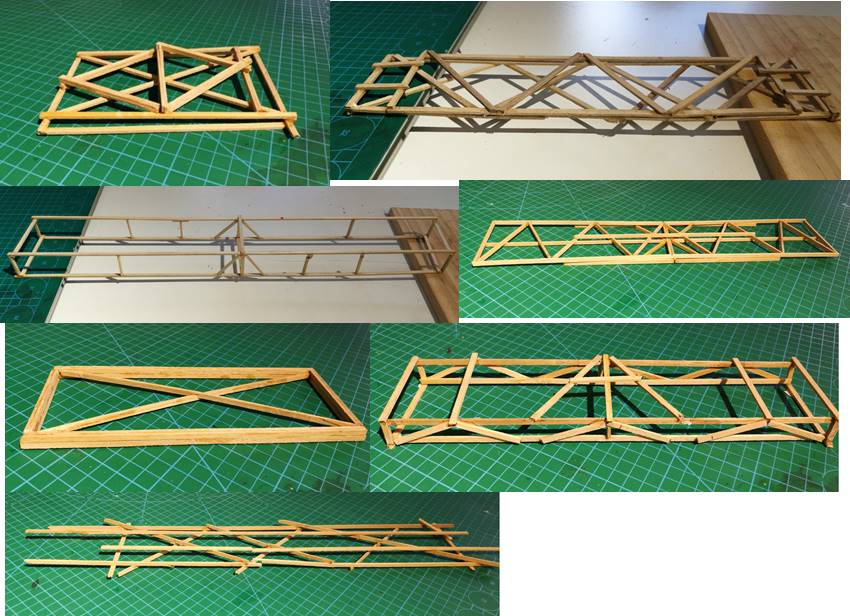

有了上述知识储备和实地经验,经过纸桥和同济大学土木工程学院沈水明老师带来的精彩的木桥搭建工坊后,同学们逐渐通过实际动手活动体会结构与部件、受力与承重这些设计一座桥时必须考虑的问题。随后的两次工作坊侧重于小组内部分工协作,设想本组桥梁设计的初步方案。

高一时受到的设计思维训练在大家的设计过程中派上了用场。不是一般意义上的拍脑门儿,同学们从具体用户的行为和需求出发,通过换位思考为各种议题提出创新的解决方案。经过三次工作坊,同学们的方案已经逐步成型,这一过程也使大家在时间管理、团队合作、沟通表达等软技能方面得到了训练。

让我们共同期待同学们的模型成品吧!